搬來新城市半年,一直以為如果想要看到豐富的典藏與策展只有在舊金山市那些著名的博物館才有機會。不過日前,連續幾位同事跟我推薦了San Jose Museum of Art,她們說那是一間小而美的博物館,現代藝術作品的館藏也很精彩,其中一位同事以前還在那裡當志工。約了幾位好友同行,我們在週五的晚上一起進入聖荷西美術館小卻典雅的廳堂,享受視覺與聽覺的美感經驗。

從今年年中到明年,博物館裡有幾個小巧精緻的展覽,包括把時間的本質與流逝具象化的 A Point Stretched: Views on Time,還有幾個藝術家特展,像是 Sky Hopinka: Seeing and Seen 及 Kelly Akashi: Formations。

Sky Hopinka 是位來自華盛頓州的原住民視覺藝術家及電影製作人,在這次的展出裡他分享了幾幅他的攝影作品,虛實的影像堆疊上雋刻著1969年原住民社群佔領舊金山灣內阿爾卡特拉斯島(Alcatraz Island) 時所留下的詩句。我對於 Alcatraz Island 並不熟悉,只知道島上有座曾經關押著美國聯邦重刑犯的監獄;如今這座島由國家公園處管理,島上的監獄也變成觀光勝地,遊客們稱它作「惡魔島」。

之前在金門大橋附近散步時曾遠望這座島,我不知道原來在1969年時曾發生過佔領運動,幾位原住民社運家要求美國政府遵守聯邦與原住民族簽定過的歷史條約,歸還島上沒有使用的土地給原住民社群。藉由這個運動,南灣附近的原住民族不只要求土地歸還,也改寫主流大眾對於這座島的認識,它不是惡魔或是監禁之地,而是此地原住民族祖先當年持有的聖地。

Sky Hopinka 將當年佔領運動時所用到的詩句印刻在它的攝影作品裡。其中一句我特別喜歡:

To survive is to not escape death or to go on living after death, but to die alive.

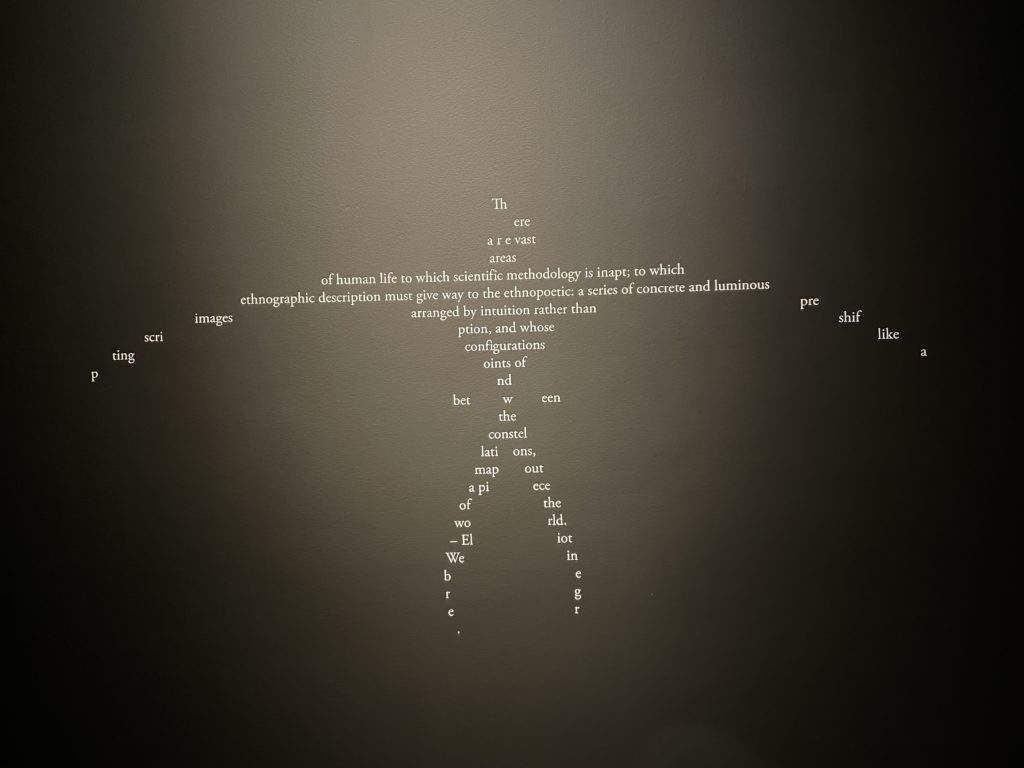

在同一個展區的暗房裡,牆上有一首出自美國近代詩人Eliot Weingerger (1949~)的詩句,大意說的是人世間有許多領域是無法用科學的方法去理解的,我們透過田野及民族學的角度想透析某些族群,但這些科學的邏輯有時卻不比我們以詩化的眼睛,以直覺去貼近他們的世界。短短的詩句在牆上被排成了人形的圖騰,跟Sky Hopinka 其他作品產生奇妙的對話,好像打開觀者感官裡某個通道,去跟科學無法觸及的神話與詩的世界連結。而也必須在那裡,原住民的創傷與再生的故事才能夠被訴說。

除了Sky Hopinka的小展,另一個規模較大的展出是 Kelly Akashi 名為 Formations的特展。這個展收藏了新生代日裔美籍藝術家Akashi研究所時期至今的作品,她所使用的創作媒材很豐富,有攝影、玻璃、鋁、石膏、蠟等。很喜歡這個展的解說介紹了藝術家與創作媒材之間的關聯,在Akashi的創作宇宙裡,每一次的創造都記錄了活著那縹緲虛無的瞬間。那形狀多變的吹製玻璃保有了她創作當下所吐出來的每一口氣息,那些被保存下來的呼吸是活過的證據;而那些以她的手為原型所製作出來的石膏捏塑,更紀錄了她粗糙的手掌上每個細紋。個人的歷史與記憶,都透過這些與藝術家身體親密接觸的媒材,在分秒邁向消逝與死亡的時間之河裡保存。

在Akashi的創作之中,處處可以看見不具名的野花、雜草,或是路樹。Akashi的父親在二戰後的年幼時期,跟將近十二萬的日裔美國人一起被當作對美國的威脅送入集中營。這些集中營多設置在西部或是中部山脈的荒地,眼界所及多是沙漠。成年後的Akashi曾造訪位在亞利桑那州的營區,那是父親童年與家人待過的場所,當年的生活景象已不復存在,許多建築也被拆除,唯獨那裡的沙塵、枯枝與路樹曾經見證了這段集體迫害的歷史。

枯枝與泥沙在Akashi的創作中,於是化為歷史的見證人。矗立在博物館二樓入口的這個樹枝的雕塑作品,讓人覺得所謂見證歷史,並不一定是大力踏伐與揭露暴力事件的發生;有時候寧靜且私密的默哀也是一種見證,它在紛雜的世界裡創造了一個莊嚴的空間,乘載了家族與個人的哀傷。

這一次來到聖荷西美術館,除了接觸到當代少數群體藝術家的創作,也讓我對於離開學界以後的生活有了更多的省思與想像。有時候也會不禁懷念那段做研究與寫論文的時光,那段日子眼界所及都是這些個人與集體的歷史;我們用評論的語言去理解體制結構的暴力,創傷,還有倖存之後的敘事。

許多時候,為了能夠接近我們認為的真實,必須翻遍長年累積下來的文獻,走進不同的領域,採集各方的觀點來理解一個事件;又或者,讀著一段文句,思路走的很慢很深,從自己的生命經驗或者是其他人的哲學觀點去相互辯證,就只為了能創造出不同的意義,再藉由書寫跟課堂分享出去。

那種走向廣博與深刻的思辯訓練非常吸引我,讓我回想起過去七年的日子,都會覺得盈滿,像是一種完成。但是認識學術產業越來越多,我發覺研究有時流於套路與框架限制,為了獲得觀眾或是快速累積學術產出,無法寫出自己真心所相信的事物。那些時候,我覺得我離我所關切的人群越來越遠。我離生命本身——那些日常發生的事、街頭上演的一切——越來越遠。

準備要離開學術界的時候,我時常想著要怎麼樣離開那個產業, 卻不離開我真心喜歡的思辯與書寫。而在不同的策展裡徘徊,感受藝術家豐沛的創作能量與故事,似乎就是我尋找的答案之一。

無論是欣賞作品的當下,或是像現在這樣寫字紀錄,都讓我覺得那些感受與思考的過程不再是當年的學術工作,而是生活的一部份。即使我還在摸索如何平衡現在從事的工作、我所面對的新的體制,以及生活中其他令我舒心的部分,能夠離開原本以為會一直走下去的道路,並且重新認識自己,我特別珍惜現在這樣暫時不用理會目的地的自由。