上一次看展覽,是去年十二月的事情。秋冬之際,回台灣休息一個月,易嫺邀我一起去了展在北師美術館的「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」。2021年正逢台灣文化協會創立滿一百週年,而「光」這個展爬梳的正是日治時期由文協所引領的台灣藝術與精神樣貌。

展出作品當中的主角,是日治時期台灣雕塑家黃土水的《甘露水》。 那是台灣第一尊裸體雕像,我看見一個娉婷自信的少女身體,她微微仰起頭,闔上眉眼,幾乎像是觀音一樣地在俯視眾生。那是一次很令我感動的看展經驗,習慣與文字為媒介的我,正慢慢認識到藝術原來能透過感官與身體經驗來撼動人心;處在當今的,渺小的自己因而能夠與一個不被時間磨滅的精神性碰觸。

那種精神邊界被碰觸的感覺,我今天下午在史丹佛大學的坎特藝術中心(Cantor Arts Center)又經歷了一次。第一次來到史丹佛大學,適逢坎特藝術中心幾個主題展的展出,議題圍繞著亞裔藝術家的創作,移民離散歷史,種族,反戰,還有同性與跨性別認同等。雖然每個主題展的規模不大,卻簡潔有力地呈現了一個藝術家或是一個創作手法如何介入這個世界。紛亂且充滿暴力的世界裡,他們能夠留下身影,他們的批判,還有愛。

The Faces of Ruth Asawa

眾多的主題展中,最讓我玩味的是已逝日裔美籍雕塑家 Ruth Asawa (1926-2013)的臉孔群像。掛在牆上的233張石膏面具由Asawa親手打模燒製而成,紀錄的是她這一生中所邂逅的人們,有的是家人與朋友,也有學生和其他志同道合的藝術家。

出生於兩次大戰之間的 Asawa,在1941年日軍轟炸珍珠港以後,與其他十二萬名日籍美國人和在美日本人被美國政府視為威脅而強制送到集中營(即使這當中大部分的人是在美國出生的公民),直到戰後才被釋放。經歷過集中營裡非人生活的 Asawa,一直相信藝術必須跟群眾連結,而藝術有介入世界的必要。她的群眾臉譜刻畫了她所邂逅過的人群,似乎是在說每個生命本身——去除了主流社會用以分門別類的標籤像是種族、國籍、性別、性向——都是能夠令我們細心觀照的藝術品,都有能夠令人肅然起敬的故事。

位在群像臉譜牆一旁的玻璃櫃裡展示了三個美麗的大甕,以特殊的手法燒製而成的大甕鎔鑄了陶土還有Ruth Asawa,她鍾愛的先生Albert Lanier,以及他們其中一個兒子的骨灰。

我特別喜歡這三個大甕飽滿而沉的形狀,它們的奇異色澤似乎是在模擬宇宙裡恆星生滅時所產生的光芒。陶甕的創作者是Asawa的小兒子Paul,他遵照了母親的遺願將死後的她以藝術的形式留在人間。陶甕以日本某種傳統的手法燒製而成,據說其特色是在燒製過程中骨灰與窯裡的熱氣產生碰撞,會在陶甕的表面上產生不可預測的紋路。

站在大甕前面凝視許久,想起詩人席慕蓉一本散文集的書名《寧靜的巨大》。原來所謂「意念」——生者與死者對話的渴望,還有逝去的藝術家與世界對話的渴望——能夠具象化成沉默動容的作品,幾乎像是祈願一樣。

Art Made of Found Objects

藝術中心的另一角是一個比較大型的展覽,當時因為看得出神沒來得及記下展覽的名稱,只記得這個展要探索的是任何形式的創作所使用到的媒材。創作的過程中,與創作內容同等重要的是表現形式與媒介;許多時候,創作使用的媒介、材料跟形式都有它們自己的歷史,而那些獨特的歷史可以用來深化或是翻轉創作的內容。

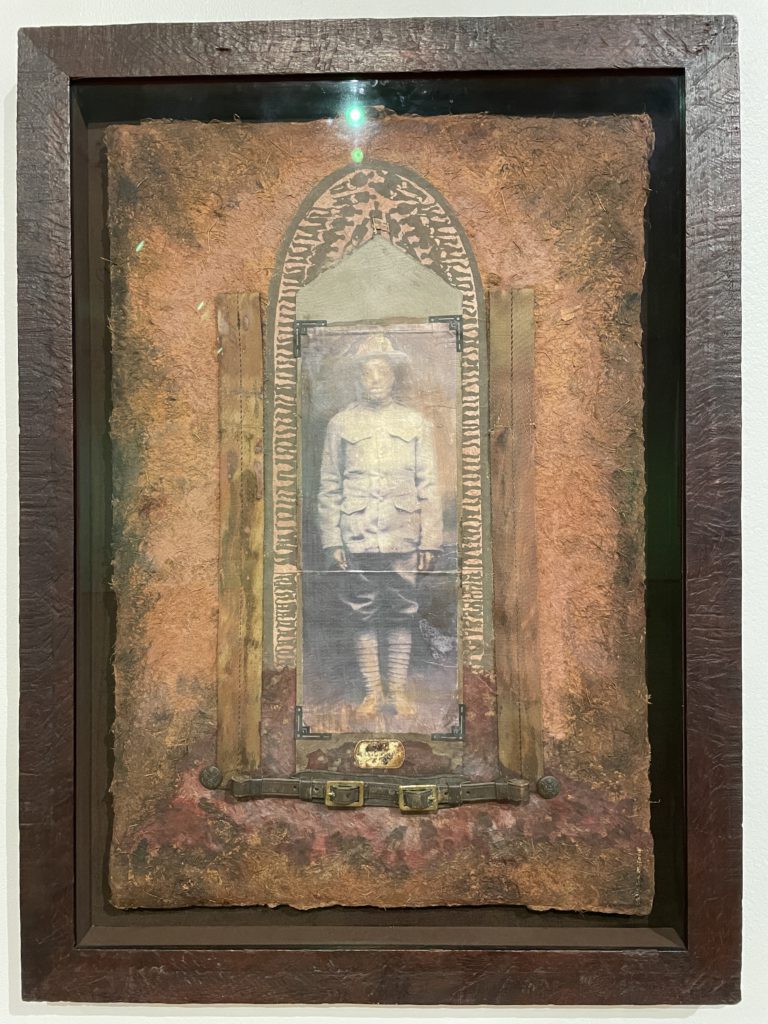

這個展覽中,有幾件作品以日常生活中所見的隨機物件作為創作材料,將不同的物件擺放在一起,讓它們各自的歷史對話,因而能夠產生新的意義。其中一個作品來自當代黑人藝術家Betye Saar (1926~),她將一個重製的老舊黑人士兵照片與其他軍用物品像是鈕扣與皮帶擺在一起,而作為照片外框的是十八世紀來回橫跨大西洋的奴隸船圖像。在這個惡名昭彰的圖像裡,奴隸船的船艙中躺著一具具被強行從非洲綁架或誘騙上船的身體,他們像是貨品一樣地整齊排列著,是生是死沒有人知道。

Betye Saar將黑人士兵照片與奴隸船重疊在一起,悼念一戰期間為了躲避種族隔離政策而從軍的三十五萬黑人士兵。原本以為從軍校忠於美國政府,能夠換得身而為人的尊嚴,但這三十五萬名士兵在軍營裡仍然備受歧視與虐待,這樣的情形持續到越戰大量徵招的時期都沒有改變。

另一個充滿反戰思維的作品是Edward Kienholz與Nancy Reddin Keinholz的共同藝術創作。在這個名為”In Out Fuck You”的作品裡有一張士兵接受耶穌祝福的圖片,然而跟這張圖片對話的是一個握著手榴彈的手掌,還有一顆來源不明的子彈。這些物件被擺在一個小畚箕上,而小畚箕又被擺在一個銀製的托盤上面。

除了嗅到諷刺的意味,我在看這件作品時,總覺得有些蒼涼憂傷,或許是因為那懷舊的畚箕與托盤的緣故,讓人覺得戰場上逝去的生命好像被視為一文不值,是待被清除的塵土,好像個人的歷史不那麼重要。我想起從二月多延續到現在的烏俄戰爭,從最一開始人們都不是很明白普丁到底為何而開戰,好像死去的性命、離散的家庭,都只是為了滿足一個充滿帝國思維的老白男個人的慾望。沒有人聽見那些死去士兵母親的哭叫與呼喊,我們到底為了什麼而戰?

LJ Roberts: Carry You With Me

這一次看展經驗特別深刻,有很大的原因是因為看到作品中融合了藝術家的個人歷史與情感。雖然我想視覺藝術創作的手法多少能夠透露一名創作者的性格、喜好、還有創作當下的脈絡,但它多了形式與媒材的介入,無法像散文創作那般透過既定的符號直率地溝通;許多時候我常常覺得創作者的靈魂像是埋在作品深處,而作品雖然作為一種表達觀點的方式,卻不一定描繪了創作者的心靈地圖。

但這一次的美術館體驗,我看見了Ruth Asawa紀錄了她個人生命史的群像臉譜,也看見了另一位當代藝術家LJ Roberts (they/them)的群像刺繡。來自紐約織品藝術家L J Roberts花了十年的時間創作了二十六幅刺繡,它們紀錄了他們在紐約的酷兒與跨性別好友們的生活,他們共同參與過的街頭運動,還有他們想守護的理念。

這一些刺繡圖都是Roberts在紐約通勤地鐵上一針一線完成的,它們表達了對於性別性向多元的渴望,也同時描繪著日常生活中被大環境牽動著的情緒——快樂,絕望,憤怒,與希望。我特別喜歡在展覽說明裡,Roberts自己寫到這些他們一針一線記錄下來的臉孔曾經在不同的生命時刻帶來啟發,朋友們是Roberts的心靈導師,守護者,也是一起參與行動的夥伴。

習慣透過文字去理解世界的我,常常覺得自己看不懂藝術創作。但這一次的看展經驗,讓我覺得自己跟這些藝術家與他們的作品特別親近,覺得自己能夠慢下來去平視一個創作的歷程,因而更能夠與作品對話。

其實,這一次在坎特藝術中心也邂逅了法國雕塑家羅丹的作品,其中著名的「沉思者」就擺在中心一角的大廳。據說,羅丹在創作這個作品時,最初是從十四世紀詩人但丁的《神曲》中得到啟發,他想像著自己站在地獄之門上方,俯視著在地獄裡受苦的靈魂。藝術中心還特地將這幅巨大雕像置高安放,讓觀眾與「沉思者」特別有距離感,好像自己是在地獄裡的眾生,正被審視著。

對比羅丹的作品與其他看見的藝術創作,一種是有距離的嚴正審視,另一種是毫無保留的呈現,邀請觀者的平視——不同的世代、政治與創作環境,最後都引領出截然不同的審美。而我又想起黃土水的《甘露水》,日據時期動蕩不安的台灣,他帶給群眾一尊安詳俯視的人群的少女雕像,像是祈禱。

這一次前往坎特藝術中心的小旅行,邂逅了不同風格的藝術作品,聆聽每個作品背後的歷史脈絡與故事,心情上覺得特別飽滿。年中搬家以後所經歷的心理震盪,那些巨大的孤獨黑洞,都在此時此地慢慢地被填滿。